SDGs事例紹介

記事を読む前に知っておきたい予備知識

・蜜蝋(みつろう)とは?

・蜜ろうラップとは?

・海洋プラスチックごみについて

蜜蝋(みつろう)とは?

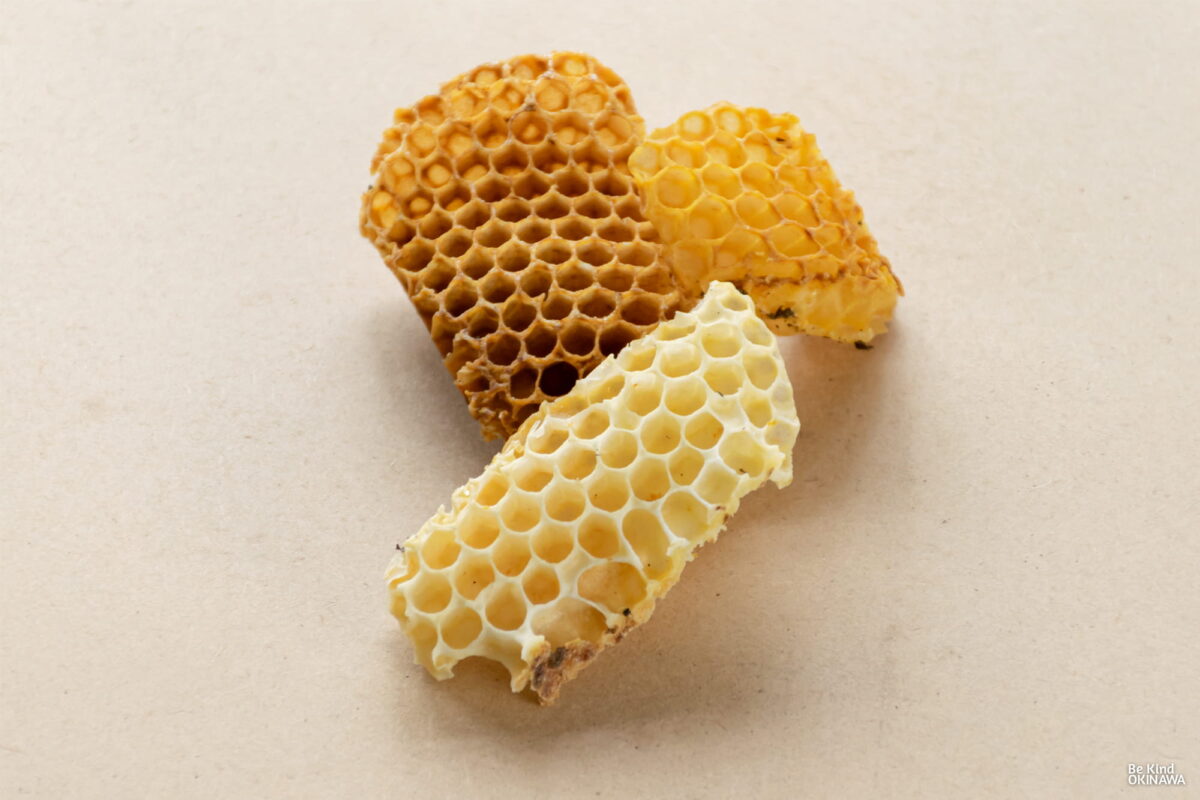

一言でいうと「ミツバチの巣」そのもののことです。

はちみつを作る際に、ミツを分離した後にハチの巣が残りますが、この巣の成分には、働きバチの腹部から分泌されたロウの成分が含まれており、それを溶かして固めたものが蜜蝋となります。

別名ビーズワックス(Bee’s Wax)とも呼ばれています。

蜜ろうは、天然の抗菌作用および保湿効果があり、ろうそくや床ワックスやクレヨンの材料としても使われています。

蜜ろうラップとは?

天然の抗菌作用のある蜜蝋を加工することで、食品用ラップフィルムの代替品として食品を安心して保存することができるようになりました。

既存の使い捨てタイプのラップフィルムとは違って、繰り返し使えるのが特長で、近年エコラップとして注目を集めています。

蜜ろうラップのいいところ

- 水で洗って繰り返し使える

- 程よい通気性と抗菌・防腐作用で、

鮮度を長持ちさせてくれる - 天然素材のため、安心

- 可愛い色や柄で食卓に彩りを与えてくれる

蜜ろうラップの注意点

- 熱に弱いため、お湯で洗ったり電子レンジでの使用は避けましょう

- 生肉や生魚、酸の強い食材は避けましょう

使い方の例

- 使いかけの野菜や果物の保存に

- パンの保存に

- サンドウィッチやおにぎりをつつむ

海洋プラスチックごみについて

生命の源と言われ、地球の70%を占める海。

沖縄もそんな生態系の豊かな海に囲まれた島国です。

しかしながら、近年の海洋汚染は深刻化し、特に問題視されているのが「プラスチックごみ」です。

手軽で加工しやすいプラスチックは、安価で大量生産され、ストローやビニール袋、食品のラップフィルムにペットボトルやお弁当の箱類など身近な生活で使っているものから、自動車や建築の資材に至るまで、生活のあらゆる場面で使われています。

そんなプラスチック製品の多くは「使い捨て」されて、しかるべき処理がされずに河川から海に流れ着いています。

プラスチックは半永久的に完全に分解されることなく残り続け、海の生態系に甚大な被害を与え続け、漁業や養殖業そして観光に多大な被害を与えています。

さらに、回収しきれなくなった5mm以下のマイクロプラスチックが巡り巡って人体に取り込まれ、胎児の成長を阻害したり、精子が減ったり、乳がんになりやすくなる、など人体への被害の可能性が示唆されています。

個人の日々の生活の中で小さなことからでも、プラスチックごみを増やさない行動が求められているのではないでしょうか?

SDGs取り組み内容

取り組みの概要

沖縄本島北部、やんばるで養蜂家の「おきなわBee Happy」さんが育てた天然の蜜蝋(みつろう)を使って、蜜ろうラップを制作しています。

取り組みの詳細

使われずに溜まっていく蜜蝋を、何か形にできないかと思い、蜜ろうラップを作り始めました。

蜜ろうには天然の抗菌作用があり、食品を安心して保存することができます。

使い捨てのラップとは違い、水で軽く洗って何度でも使用できるエコラップです。

蜜蝋ラップの柄には、ミツバチが蜜を集めるやんばるのお花のイラストが描かれており、イラストを見てミツバチのことや、お花のことを知ることもできます。

今後の展開

取材を通して感じたこと

行動に移すということ

最近では、買い物に行く時にマイバックを持参したり エコへの関心が大きくなってきていると思います。

いろんな発想が生まれて、形になっていく中で、私たちは何を選び、何を手に取るか。とても重要なことだと思います。

今回蜜ろうラップについてお話をお聞きし、たくさん知らなかったことを知ることができました。

そして、行動に移してみようという考えが生まれました。大きなことはできなくとも、日々の生活の中に取り入れることは、できる!と、私は蜜ろうラップを購入しました。

これから共に過ごす日々が楽しみです。

[ 松川 ]

蜜ろうの可能性

これまでは「ミツバチが作っているのは蜂蜜(はちみつ)がメインで蜜ろうはおまけ」くらいに思っていましたが、蜜ろうにもとても利用価値があり、多くの製品に加工ができるという事を教えていただき、蜜ろうに無限の可能性を感じました。

ハチミツだけではなく、蜜ろうまでも余すところなく使用した製品を作っている三浦さんは、とてもハチたちや環境の事を大切に想い、活動をしているのだなと思いました。

[ 又吉 ]

最近更新されたSDGs事例紹介

おからを活用した製品開発

製造業

・おからを使った代替肉の製造・販売

・おからを使ったグラノーラの販売(イベント時のみ)

・牧場と提携し循環型の農業支援やジェラート作り

・ピッチコンテストでの最多マッチング賞獲得

・食品のアップサイクルに関わる企業との意見交換

・島ぜんぶでうむさんラボ賞を獲得!

地域の暮らしと水のつながりの向上を目指して

研究プロジェクト

持続可能な自然環境の維持と貢献に努めるべく、沖縄県をメインに日本国内外の水質調査等を通じて、陸から海へ循環する水の

水質改善や水不足の解消に関する取り組みを行っています。

また、地域住民への水についての指導やワークショップも行い周知活動をしています。

周りと違っても大丈夫!

NPO法人

・LGBTQ・性の多様性の啓発活動

・小中高特別支援学校児童生徒対象LGBTQ・性の多様性講演会、教職員研修、行政・大学・企業・保護者・一般対象等の講演会

・LGBTQ・性の多様性に関する授業作り・普及

・レインボーハートグッズ商品企画・普及

・LGBTQ・性の多様性に関する児童生徒、教職員等の相談対応