おからを活用した製品開発

製造業

・おからを使った代替肉の製造・販売

・おからを使ったグラノーラの販売(イベント時のみ)

・牧場と提携し循環型の農業支援やジェラート作り

・ピッチコンテストでの最多マッチング賞獲得

・食品のアップサイクルに関わる企業との意見交換

・島ぜんぶでうむさんラボ賞を獲得!

「孤食」と言う言葉を耳にしたことはないだろうか。

近年では「家族団らん」で食卓を囲って食事する家庭が減りつつあります。

その背景は、核家族の増加に伴ってや労働環境の変化があった事が大きいと言われています。

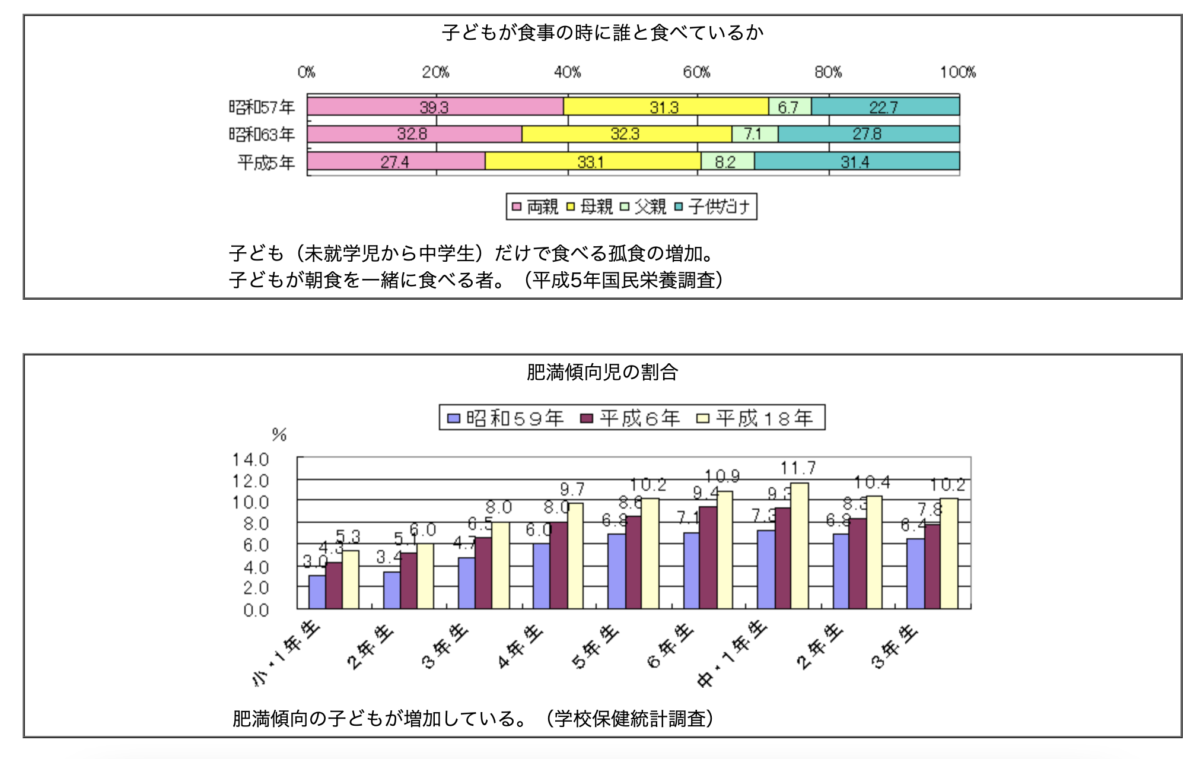

文部科学省で公開されている平成5年国民栄養調査「子どもが食事の時に誰と食べているか」グラフを見てみるとわかる。昭和57年は22.7%に対し

平成5年では31.4%と8.7%増加してることがわかった。

孤食化が続いてしまうと家族とのコミュニケーションが取れず、食事の楽しさや栄養バランスの摂り方などにも影響し最終的には子どもの成長や発達に響いてしまいます。

子どもの権利条約は1989年11月20日に「子どもの権利条約」が第44回国連総会において採択され、1980年に発行しました。ちなみに日本では1994年に批准しました。

子どもの権利条約には4つの原則によって守られています。

「子どもの権利条約」4つの原則

・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

・差別の禁止(差別のないこと)

地域で地域の子ども達が安心して過ごせる居場所づくりを目的として地域コミュニティを大切に支える「ももやま子ども食堂」が2015年(平成27年)5月5日に開所されました。

子ども食堂の活動に協賛してくれる県内企業と連携し余った食材や本を支援を受けて子ども食堂で食事を提供しています。

ももやま子ども食堂では5つのサポートを行なっています。

子どもたちが困った時に話をしてくれるような存在・居場所として提供できるような子どもたちへ支援を行っています。

誰一人取り残されないよう、子ども達が困った時に気軽にコミュニケーションがとれ、互いに助け合える場所を目指します。

開所当時は「子ども食堂」は貧しい子ども達が行くところだとマイナスなイメージを持たれることもあり、こうした偏見をなくす為に地域の方々に理解してもらうための説得も苦労したと言う。

また、学童や児童クラブといった感じで学習指導に沿ったカリキュラムなどを決めず、子ども達の行動で安全面と最低限のマナー程度にとどめ子ども達の意思と行動自由に解放しています。

その結果、最初は食事の時「頂きます」の挨拶ができなかった子がいつのまにか挨拶できるようになったり、あまり話さない子が積極的に発言や動いてできるように成長したそうです。

1人も取り残さない街づくり、それは子供だけではなく大人もみんな一緒に助け合いの場を提供していて

それに対して多くの方々からの支えで成り立っていて、循環して地域を守る!とても良い活動だと思いました。私たちが子供の頃にこうした場所があれば毎日行ってるなと思いました!

初めは学童のようなイメージでしたが、子供たちが自分の意思でももやま子ども食堂に顔を出し、何も強制する事なくやりたい事をさせるという感じでした。子供たちの意思を尊重し、「子供が子供時代を子供として過ごせる場所」である事という言葉にとても共感し素晴らしいなと思いました。また、寄付や差し入れが遠い場所から来ていたり沖縄のユイマール精神を感じる事ができました。

・おからを使った代替肉の製造・販売

・おからを使ったグラノーラの販売(イベント時のみ)

・牧場と提携し循環型の農業支援やジェラート作り

・ピッチコンテストでの最多マッチング賞獲得

・食品のアップサイクルに関わる企業との意見交換

・島ぜんぶでうむさんラボ賞を獲得!

持続可能な自然環境の維持と貢献に努めるべく、沖縄県をメインに日本国内外の水質調査等を通じて、陸から海へ循環する水の

水質改善や水不足の解消に関する取り組みを行っています。

また、地域住民への水についての指導やワークショップも行い周知活動をしています。

・LGBTQ・性の多様性の啓発活動

・小中高特別支援学校児童生徒対象LGBTQ・性の多様性講演会、教職員研修、行政・大学・企業・保護者・一般対象等の講演会

・LGBTQ・性の多様性に関する授業作り・普及

・レインボーハートグッズ商品企画・普及

・LGBTQ・性の多様性に関する児童生徒、教職員等の相談対応

・国籍・人種・不登校の方など様々な方々が通える寺子屋+フリースクールの運営

・月に1度の「ちきゅう屋食堂」を開催

・畑で作物を育てて地産地消に取り組んでいる

・地域の方々とのコミュニティーの場所を提供

当ウェブサイトに掲載されているコンテンツ(文書、映像、画像、プログラム等)は、著作権法、関連条約・法律で保護されております。

許可なくこれらのコンテンツを複製、転載、転用等することは、禁止されております。