今回、Be Kind OKINAWAは「OKINAWASDGsプロジェクト年次フォーラム2024」に行ってきました!!

「OKINAWA SDCsプロジェクト年次フォーラム2024」とは、持続可能な開発目標(SDGs)に関連する取り組み情報の共有などを行うイベントです。

そこでは沖縄の地域コミュニティや企業、NGOなどが協力して、SDGs達成に向けた取り組みや成果を共有し、さらなる活動の方向性を議論します。より持続可能な社会を目指していくための様々な取り組みの発表や展示、トークセッションなどが行われ、実際に参加者がアイデアを交換し合っていました。

「OKINAWA SDGsプロジェクト年次フォーラム 2024」

誰かの課題ではなく、誰かが解決するのではなく

「わたしたちの課題を、わたしたちが解決する」

2020年にスタートしたOKINAWA SDGs プロジェクト(OSP)は、2023年度の活動で4期目となります。

活動初期から開催を続けている年に一度のフォーラムも、今年で4回目の開催。

OSPは、「課題解決を生み出すコミュニティでありプラットフォーム」であることを発足から掲げています。実際に、これまでも多くのアクションの”芽”がOSPというプラットフォームから生まれ、現在も日々育っています。

そんなOSPが、4年目の今だからこそ考える「課題解決」そのものの定義や、参加者の皆さんへの投げかけを「わたしたちの課題を、わたしたちが解決する」というテーマに込めて、開催されました。

各種展示ブース

okaraokara

okaraokaraさんは今後の展開として、おからを使った代替肉の開発に注力していくそうです。まだ試作段階でしたが、代替肉を使った「タコスミート」などの試食をしました。試作段階とは思えない程美味しかったです!!

また、「Be Kind OKINAWAのメディアに掲載していただいたおかげで、多くの方からお声がけ頂くようになりました」と、とてもありがたい言葉までいただきました。

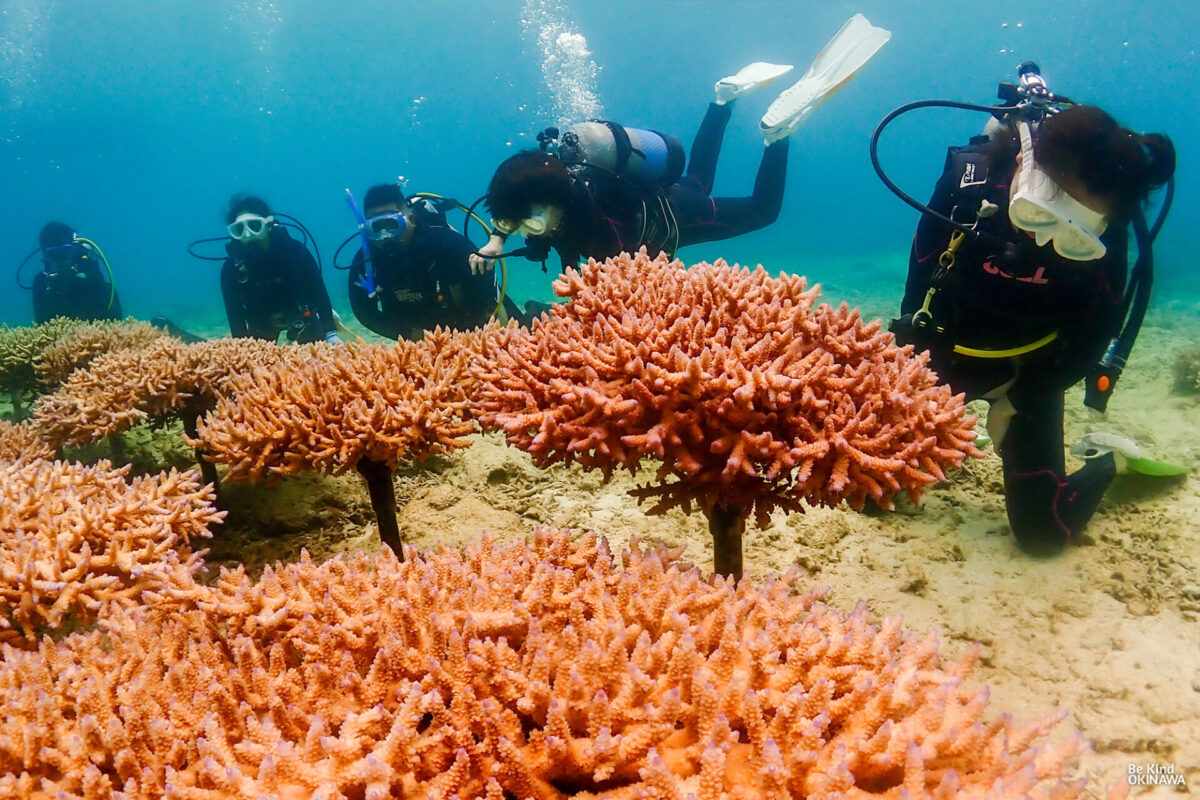

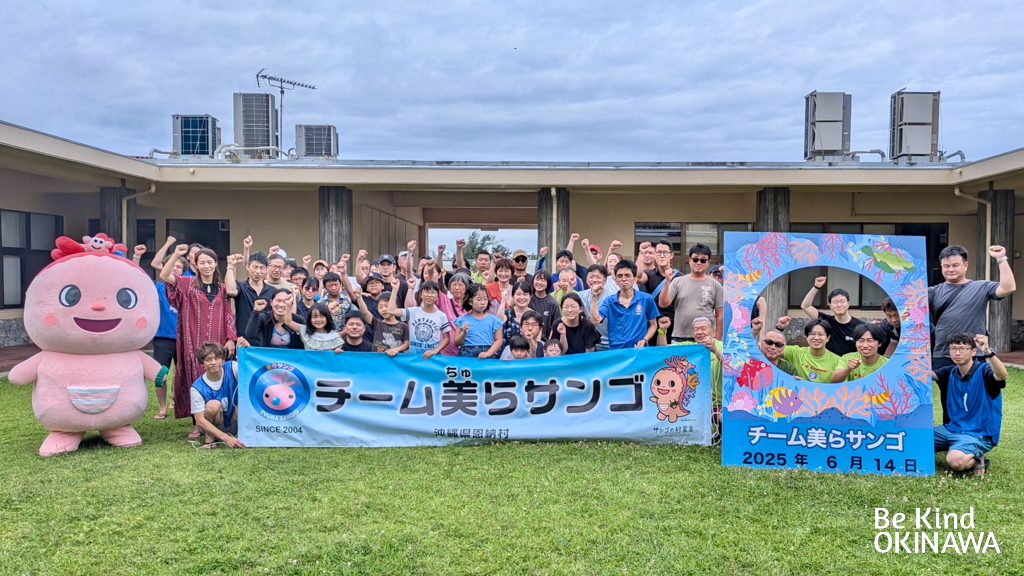

恩納村「サンゴの村言」

恩納村赤土等流出防止対策地域協議会では、数年前から糸満市の伝統行事「糸満大綱引き」の網の材料としてベチバーが活用できないか、関係者と調整を続けてきました。

綱の原料として現在使用されている輸入稲わらの購入費に加えて、ベチバーの刈り取りや運搬にかかる費用を企業の応援で補おうと、OSP事務局やパートナー企業が呼び掛けて本取り組みを広報しつつ協賛金を集めたそうです。

大綱の原料約7トンの1割をベチバーに置き換え、9月に綱引きが実施されました。

ベチバーは主に恩納村、一部糸満市のものが使用され、取り組みを企業や一般の県民に周知するため、綱引きの前には恩納村とOSP事務局でベチバー刈り取り体験、綱引き後にはパートナー企業がベチバーのクラフト教室も開いたり、現在は精油を使った商品開発も模索しているとのことでした。

琉球新報

琉球新報さんでは、若者の新聞離れを減らそうと新聞の文字を切り取って川柳を作るという「コラージュ川柳コンテスト」を展示しており、とても面白い取り組みを実施していました。

ぜひ私たちも「コラージュ川柳」を作って発表し合ってみたいと思いました。

講演会

講演では、高校生・大学生も講演をしていました。SDGsに関心を持ち、それを自らの行動や考え方に反映させようとする姿はとても感動しました。

また、SDGsについて認識を高め、その重要性を広めることは社会への貢献に繋がります。

学生がこのようなテーマに積極的に取り組むことは、持続可能な未来を築くための一歩といえます。みなさんの発表は、周りの大人にもとても良い影響を与え、行動を促すきっかけになると思いました。

高校生から学ぶことは、私たちは新しい視点やアイデアを得ることができ、自らもより持続可能な生活を送るためのヒントを得ることができる、とても素晴らしい内容ばかりでした。

個人的に興味を惹かれた「N高等学校」のつはゆめのさんの講演を少しご紹介したいと思います。

つはゆめのさんは、自身の発達障害や中学時代の引きこもりの経験をもとに、同じ悩みを抱えている方達の希望になりたという思いから、クラウドファンディングなどを活用して「ゆいりてらす」というチームを立ち上げました。

「きもちのナビ帳」という、気持ちの言語化や整理を助けるためのノートを開発・販売しています。

自身の発達障害などに向き合い、このような活動を行ってきたつはゆめのさんを、私たちも心から応援したいと思いました。

1枚目の写真がつはゆめのさんの演説中の様子/Instagram:ゆいりてらす

ルワンダ大虐殺生存者/クロード・ムガべさん

~ルワンダ大虐殺とは~

1994年4月、フツ族とツチ族の民族対立に端を発するルワンダ虐殺(ジェノサイド)が発生しました。きっかけとなったのは、フツ族出身の大統領ハビヤリマナ氏の飛行機が何者かによって撃墜されたこと。これを皮切りに、ツチ族に対する虐殺が開始されました。詳細な数字はわかっていませんが、約100日間で100万人ほどが亡くなったと言われています。この混乱に終止符を打ったのが、現大統領であるポール・カガメ氏率いるRPF (ルワンダ愛国戦線)でした。

ツチ族は「ゴキブリ (Inyenzi)」と呼ばれ残虐な、暴力行為を受けただけではなく、強姦やトラウマ、障害といったあらゆる傷跡を国民と社会に残したのです。未成年の少女を含む25万~50万の女性が強姦され、20001~5000人が娠させられました。また、ユニセフの調査によると、80%の子どもが家族の死を経験、70%の子どもが誰かが殺されたり危害を加えられるのを見た、90%の子どもが自分は死ぬと思っていたそうです。

当時クロードさんは8歳でした。ある日突然先生から「自分がツチ族なのかフツ族なのか、家に帰って聞いてきなさい。」と言われ、ツチ族であることを伝えると、その日から先生の態度が変わり差別を受けることとなります。

それからというもの「ツチ族は女、子供関係なく殺せ」というラジオが毎日のように流れ、ツチ族の人々は虐殺されていきました。

その頃クロードさんは、5人目の子供を妊娠している母親と兄弟で教会に逃げました。しかし教会では妊婦である母親が危険だと判断し、フツ族の男性と結婚している叔母の元へ逃げ込みました。

叔母の家からもすぐに追い出されてしまい、森の茂みに1週間ほどに隠れ彼らは生き延びることができました。しかし、安心したのも束の間、母親から父親が殺されたことを聞かされます。彼の親族だけでも65人が虐殺されました。

その後内戦は終わり、父を殺した殺人者と裁判所で会った時は複雑な気持ちになったそうです。ですが報復がまた戦争を生むと考えた彼は、その殺人者を許すことを決断したそうです。

それから何故内戦が起こったのかをクロードさんは考えました。なぜ隣人同士で殺し合えたのか。それはメディアが大きく関連していると語っていました。

メディアを広告にすることで経済効果はあるが、当時は人々を洗脳するものとして使っており、一般市民を洗脳し虐殺に参加させようという考えだったことに気がつきました。頼りにしていた情報源は主に新聞・ラジオで、新聞では「ツチ族、またはツチ族と関係のあるフツ族を殺しなさい」と書かれていました。ラジオでも同じような発言が連日流れていました。

メディアがいとも簡単に、100日で100万人の虐殺を起こすことができる武器になりかねない、ということを教えてくれました。

また、「基本的な欲求が満たされていなければならない。私の表現(クロードさんの講演)は平和を象徴します。」とも語っていました。

真の平和について考える人が増えるよう、講演活動などを重ね沢山の人々に伝えているのだろうと感じました。

『平和への第一歩は自分に親切であり自分を愛すること。

自分自身が平和になってからこそ皆が平和になると思っています。』

と、最後は平和のために一番大事なことを伝えてくれました。

ルワンダ大虐殺/展示ブース

クロードさんの講演会を企画した学生たち

メディア✖︎平和 クロストーク

演説の後には、クロード・ムガベさん、琉球新報記者の島洋子さん、山田果凛さんの3人でクロストークが行われました。

彼日く、大虐殺が起こった背景には民族を分断する政策が長年続いたことと、メディアによる洗脳があったといいます。

「戦争は一夜にして急に始まったわけではありません。

紛争中、メディアは巨大な力となります。

メディアの物語を受動的に受けるのではなく、意図を見抜き、真実を求め、信念を貫くことが必要不可です。

現代では、様々な情報や人々の生活がSNSで簡単にわかってしまう。

その中には真実が定かではない情報も沢山出回っているでしょう。

だからこそ、情報を見極めることが必要であり、真実なのかしっかり自分で判断するべきだ」

と語っていました。

まとめ

SDGs年次フォーラム2024」に参加し、本当に沢山のことを学びました。会場には多くの学生たちが集まりく彼らの熱意と情熱に触れることができました!

SDGsに関する様々なプロジェクトについて議論、発表し、その創造性と革新性には驚かされました。SDGsの目標に対して、新しいアプローチやアイデアを提案し、実践していました。持続可能な開発への取り組みに対する発表者の意欲に感動しました。

「SDGs年次フォーラム」は議論の場にとどまらず、行動への呼びかけでもありました。私たちはSDGsの達成に向けて、より積極的に貢献しなければならないという使命感を再認識する場となりました。

また、遠いルワンダから来てださり、言葉では表せないほどの辛い経験を話し、私たちに改めて「平和」を考えさせてくれる機会を与えてくれたクロード・ムガべさんにも心から感謝したいと思います。

同じ地球に住む住人として、それぞれが真の平和について、ぜひ今一度考えてほしいなと思います。

トーラス株式会社は、沖縄のSDGs達成に取り組む人々のために

そのプラットフォームを構築し、その多様性を活かしてサスティナブルな事業を創出していきます。