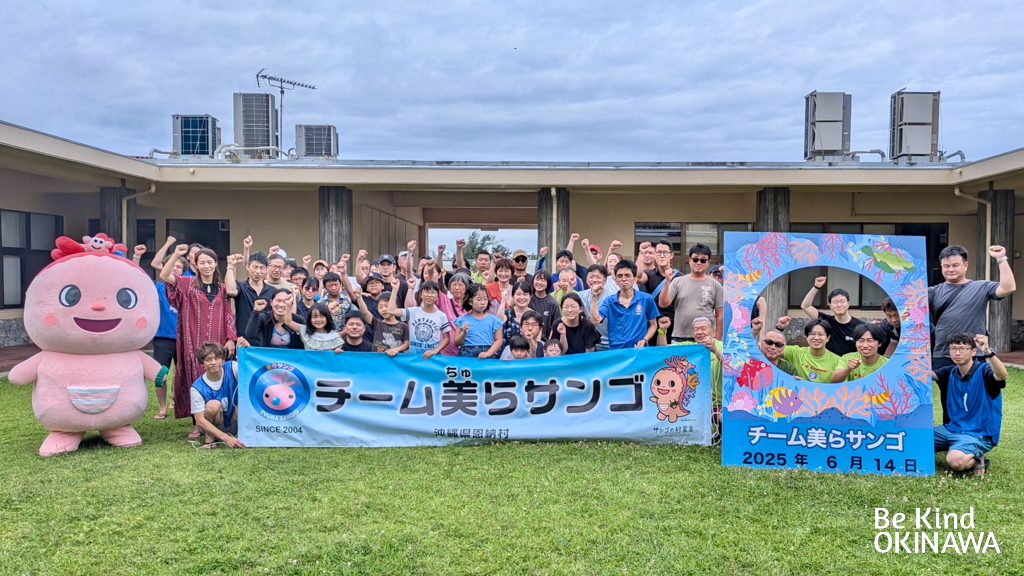

「Be Kind OKINAWA」を運営するトーラス株式会社は、第1回目の5月18日に続き、第2回目のサンゴ植え付けイベントにも参加してきました!

前日まで警報級の大雨が続いていましたが、当日はなんとか持ち堪えて無事イベントを行うことができていました!

チーム美らサンゴとは

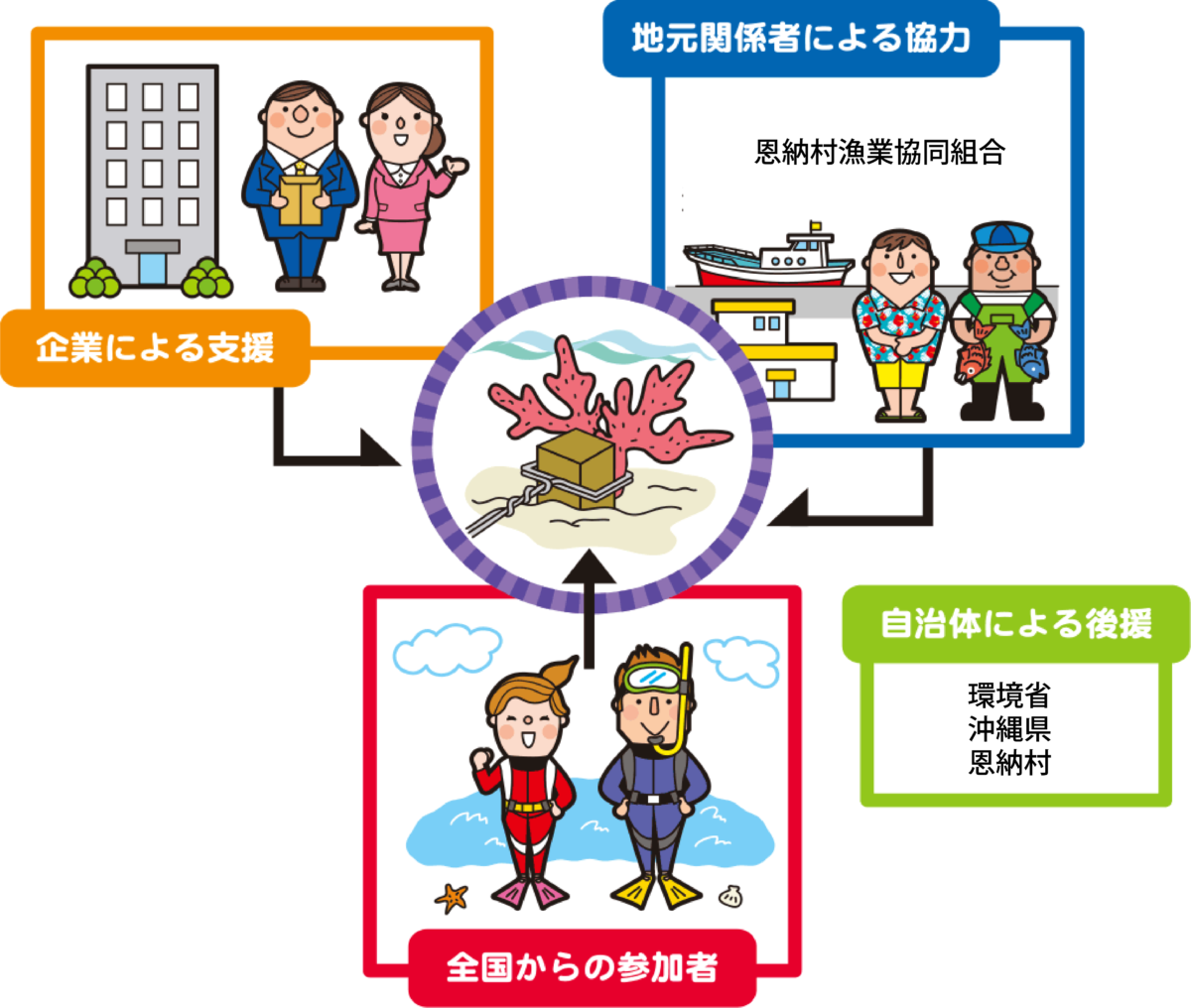

「チーム美らサンゴ」とは自治体・地域住民・企業によるサンゴ保全活動です。2004年に活動を始め今年で20周年になります。

「⾃分たちの⼿でサンゴを植え付け、かつての⽔中景観を取り戻したい」という思いから

「チーム美らサンゴ」は、サンゴの苗の植え付けプログラム等の啓発イベントを通じて、沖縄県恩納村のサンゴ保全活動を⾏うとともに、「美ら海を⼤切にする⼼」をより多くの⼈々に広げることを⽬的に活動しています。

2004年沖縄県内外の企業が集まって「チーム美らサンゴ」を結成。

恩納村漁業協同組合の協⼒や、環境省・沖縄県・恩納村などの⾏政の後援を受けながら、⽣物多様性の宝庫であり、観光資源でもあるサンゴの保全に取り組んでいます。

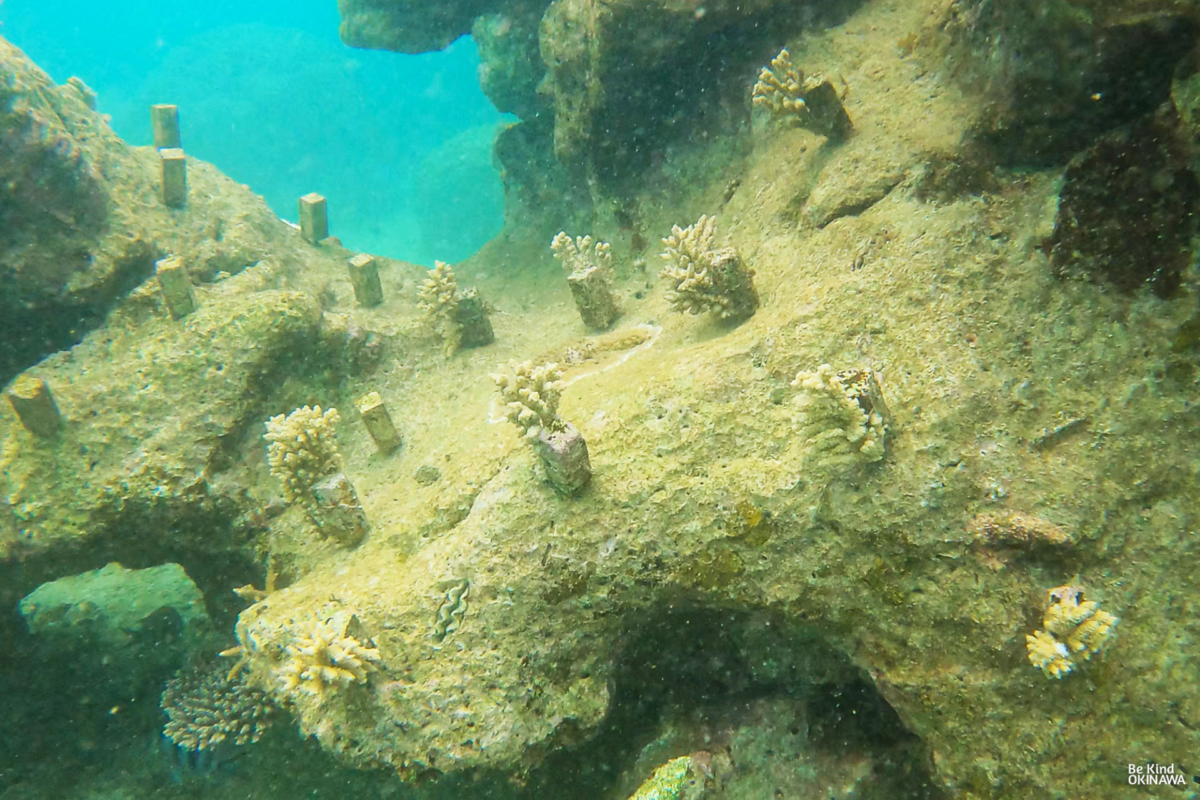

第2回 イベントの様子

メンバーへのインタビュー

今回はトーラス株式会社から参加したスタッフが、他メンバーへインタビューを行いました。

その内容は、トーラスHP(下記リンク)よりご確認いただけます。

チーム美らサンゴ-2024年度-第2回植え付けイベント|トーラス株式会社

以下3名の思いが語られているので、ぜひご覧ください!

サンゴの豆知識

サンゴとは

サンゴは一見植物のように思われがちですが、実はイソギンチャクやクラゲなどと同じ刺胞動物に分類されます。刺胞と呼ばれる毒のある針を持っています。腔腸動物ともいわれ、食べ物と排泄物が同じ口から出入りする不思議な体の構造を持っています。

また、ポリプと呼ばれる個体が分裂して群体を作って成長し、ひとつの群体には数百〜数万のクローンが集まっています。そして、光合成を行う藻類と共生しており、海洋生物の多様性の支えとなっています。

サンゴ礁は広大に広がっていると思われがちですが、全海洋で見れば、たったの0.2%しかありません。しかし、海洋生物の1/4~1/3がこのサンゴ礁に生息していると言われています。

サンゴの役割

海の豊かな生態系を支える重要な役割を担っています。

サンゴ礁は「海の熱帯林」とも呼ばれ、大きく4つの役割があります。

①海洋生態系の保護

サンゴは、世界中の海洋生物の多様性の保護と支えとなっています。

褐虫藻に住処を提供し、褐虫藻は光合成によって酸素や有機物を作り出すことで、サンゴや海洋生物に栄養を届けます。

また、その複雑な地形ゆえ、数多くの魚、甲殻類、貝類などが、ゆりかごや産卵の場所として生活しています。

②自然の防波堤

サンゴ礁は、強い海流や高波を和らげる「自然の防波堤」として、海岸を守っています。

波のエネルギーを吸収して高潮の影響を軽減し、海岸線や沿岸のコミュニティに与えるダメージを軽減します。

また、砂浜に砂を補充し、浸食を防ぐための供給源にもなっています。

③二酸化炭素濃度の調整

サンゴを住処とした褐虫藻が光合成をし、海中の二酸化炭素を吸収し酸素を排出することで、海中の酸素欠乏を防いでいます。さらに、一般的な樹木よりも高く、同一面積あたりで6~16倍もの量を固定できると言われています。

海中ではサンゴが、地上では熱帯雨林が、地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素濃度をコントロールしてくれています。サンゴがいなければ海洋生物すべてに大きな影響が出てしまいます。

④美しい海の景観

サンゴはプランクトンを捕獲したり、紫外線から体を保護するなどのため、体の表面から粘液を分泌します。この粘液は、水中の有機物を絡め取り沈殿する性質を持ちます。

それだけでも水の濁りを解消してくれるのですが、沈殿したものを微生物が分解することにより、さらに水質が浄化され透明度の高い海が作り出されています。

また、沖縄県によくみられる、美しく輝く白い砂浜。これはサンゴの骨格や貝殻が細かく砕け、海岸に打ちよせわれたものなのです。

なぜサンゴが減少しているのか

サンゴは水温の上昇や紫外線の強弱により生存できなくなるほど、非常に繊細な生き物です。

オニヒトデなどによる被害が多くあげられますが、サンゴに一番大きな影響を与えているのは私たち人間です。生活排水による水質の汚染をはじめ、開発による赤土の流出、埋め立て、ゴミの放棄、釣りによる被害など。

特に、私たちが使っている、ペットボトルやビニール袋などのプラスチックゴミは、年間900万~1400万トンも海に流れ出ています。「海のプラスチックごみの量は、2050年には魚の量を上回る」と言われているほどです。

サンゴ保全のためにみんなができること

・ゴミの量を減らす、海にゴミを流さない

・洗い物に使う合成洗剤を減らす

・日焼け止めは天然成分由来のものを使用する

・科学的に強化された農薬や肥料を使わない

・オニヒトデや貝など、サンゴを食害する動物の大量発生の際に駆除活動に参加

・サンゴの植え付け活動に参加

・サンゴ礁とそこに生息する生物について学ぶ

・潜ってもサンゴに触らない

・グリーン・フィンズのガイドラインに従う

(グリーン・フィンズとは?|https://www.vill.onna.okinawa.jp/politics/1683856059/)

また、地球温暖化も海水温上昇をもたらし、サンゴの白化につながります。

一見関係ないような、電気をこまめに消す、近い場所には徒歩で向かうなどの行いも、サンゴを守ることにつながります。

まとめ

特に沖縄県民にとって、海への親しみは強く、生活を支えてくれる大事な存在であると思います。

そんな私たちの大切な海が、これからも綺麗で豊かであり続けるよう、このような活動を継続することが非常に重要だと感じました。

次回の開催は9月28日(土)となっています!

このイベントでは貴重な体験ができ、自分で作った苗や植え付けた苗が成長した姿を見た時は非常に感動することができます。ノンダイバーであれば、小学生以上の健康な方であればどなたでも参加可能です!

ご興味ある方がいれば、ぜひご参加ください♩

そのプラットフォームを構築し、その多様性を活かしてサスティナブルな事業を創出していきます。